Les histoires naturelles de Stéphane Spach

D’avril 2019 à février 2020, Stéphane Spach a méthodiquement arpenté le Musée zoologique de Strasbourg, avant qu’il ne soit longuement fermé pour travaux.

La conservatrice du musée, compréhensive et impliquée, lui avait laissé toute latitude pour parcourir non seulement les galeries d’exposition, mais aussi l’ensemble des réserves auxquelles habituellement le public n’accède pas.

Les collections, réunies depuis 1818, considérablement développées pendant la période allemande de 1871 à 1918 puis dans l’entre-deux guerres et encore enrichies dans les décennies suivantes, attendaient avec impatience son regard et celui de ses appareils.

Stéphane Spach a réuni ses minutieuses et passionnées observations dans une série de photographies qu’il a sobrement intitulée « Zoologie ».

Figures d’entre-mondes Il est monté à la tribune, a posé la main gauche sur le pupitre.

Sa main droite esquisse le geste qui accompagne le début des discours : salutation, confirmation qu’on est bien là et qu’on répond positivement à la demande générale, requête d’attention, présage emphatique de l’importance de ce qui va suivre.

Bouche grande ouverte pour articuler le premier cri, la première exhortation.

Le photographe l’a saisi à cet instant précis, juste avant la parole, avant que l’air ambiant se trouve empli de vérités ou de mensonges, de saisissantes révélations ou de clichés rebattus (fig.1).

Résolution déclamatoire surprise entre inertie et éloquence, entre chose muette parmi les choses et expression singulière incomparable, irremplaçable.

Intrusion soudaine dans la troublante région d’une non-vie déjà presque-verbe, où la matière brute est traversée par l’imminence d’une adresse.

Ils habitent un monde intermédiaire, flottent entre n’être-plus et ne-pas-être-encore, simultanément dépouilles et foetus, traces et annonces, attestation d’une vie passée et évocation d’un présent possible.

Ils le font de multiples façons, parfois indignés, drapés dans une hautaine résignation (fig. 2), parfois plongés dans de pieuses gratitudes, orants tournant vers l’au-delà leur visage mystique (fig. 3).

Sans l’image, nous ne les aurions pas rencontrés tels qu’en eux-mêmes.

Nous ne les aurions pas distingués dans la pléthore des objets du monde, ou nous les aurions dilués dans leur contexte muséal, documents de science ou de curiosité parmi des milliers d’autres.

Leur figuration picturale nous aurait parlé, plus que d’eux-mêmes, du peintre et de ses intentions : que diable a-t-il voulu signifier en nous montrant ça ?

Seule la photographie, au lieu de représenter ces échantillons d’énigmatiques populations interstitielles, pouvait leur donner la chance d’un paraître impérieux.

Elle les extrait furtivement de leurs excentriques milieux, les fige dans leurs allures et leurs puissantes apostrophes, les offre aux regards de ceux qui, sur l’autre rive, espèrent encore que quelque chose se cache dans les replis et les revers du visible.

Sans doute fallait-il d’abord entrer dans leur monde à eux, qui n’est pas le nôtre mais qui n’est pas non plus autre absolument.

Leurs rassemblements témoignent de signes qui, depuis des hors-champs insoupçonnables, les sollicitent, et nous ne savons pas comment précisément ils les perçoivent, à quels intérêts ils les rapportent, quelles ébauches de déchiffrement et d’interprétation ils leur inspirent (fig. 4).

Ils sont sur le qui-vive, surabondamment éveillés ; mais qui pourrait dire si c’est de la peur, de l’agressivité, de la ferveur, une colère qui les prend, une passion qui les transporte (fig. 5) ?

Les rythmes de leurs célébrations nous demeurent inexpliqués : quelles secrètes textures découvrent-ils dans les matériaux qu’ils agrippent ?

Quelles rituelles dispositions observent-ils quand, depuis leurs confinements opalescents, les plus petits adressent à plus grand qu’eux incantations, aveux de désarroi, aphasiques appels ou balbutiements de fin de partie (fig. 6) ?

Leur façon d’être ensemble, familiarité et indifférence mêlées, suggère qu’une langue tacite les conforte et aussitôt les sépare, organise leurs accointances sans qu’ils aient besoin d’en faire usage explicitement, et nous restons démunis, inaptes à concevoir des silences qui ne soient pas déjà envois ou réponses (fig. 7).

Et quand leur oeil perce la barrière et nous point sans équivoque, c’est tout le reste de leur monde qui nous devient flou, comme pour signifier que l’acuité de leur regard révèle les déficiences ou les limites de nos propres discernements (fig. 8).

À d’autres moments pourtant l’étrangeté de leur monde ne nous est plus supportable.

Il faut que des phénomènes identiques puissent être perçus de part et d’autre, chez eux comme chez nous, sinon nous ne nous y retrouvons pas.

Le photographe assume alors une importante fonction heuristique, de découverte et exhumation de ces preuves de ressemblance.

Il lui faut transformer les contingences en écritures, rendre lisible ce qui sinon ne serait que prolifération de mystères, suggérer l’effectivité d’une traductibilité universelle.

Il démontre par exemple qu’il suffit de reconnaître la forme que prend chez nous la diffusion de la chaleur pour comprendre la logique qui chez eux a présidé au dessin de leurs torses.

La leçon est réversible : leur manière d’enrober pour le protéger leur appareil respiratoire nous parle aussi des origines de nos conforts modernes (fig. 9).

Cette vaste entreprise de translittération est loin d’être achevée.

L’expérimentation continue, à la recherche de signatures probantes.

Leurs façons d’être confinés, par exemple, évoquent-elles les nôtres (fig. 10) ?

Les effets collatéraux d’une plus ou moins grande transparence des couvre-chefs sur l’ampleur de leurs sourires sont-ils comparables aux résultats qu’obtiennent chez nous les designers de mode travaillant dans des champs similaires (fig. 11) ?

L’invention des figures

Les photographies de Stéphane Spach ne se contentent pas de prélever et d’enregistrer.

Leur organisation en séries, les associations qu’elles suggèrent et les contrastes qu’elles révèlent témoignent aussi d’une fascinante ambivalence : quand les humains se mettent en tête de montrer avec méthode l’infinie diversité des formes animales, ils semblent conjuguer des intentions et des artifices qu’on pourrait au premier abord penser incompatibles.

Parfois ils isolent, libèrent l’individu de tout contexte, suspendent son appartenance au milieu naturel dont, vivant, il faisait partie, pour livrer au regard ses propriétés les plus singulières.

Parfois au contraire ils évoquent son inscription dans un environnement spécifique plus ou moins naïvement reconstitué, par exemple par des décors peints, ersatz d’environnements qui souvent n’en signalent que les apparences convenues (fig. 12).

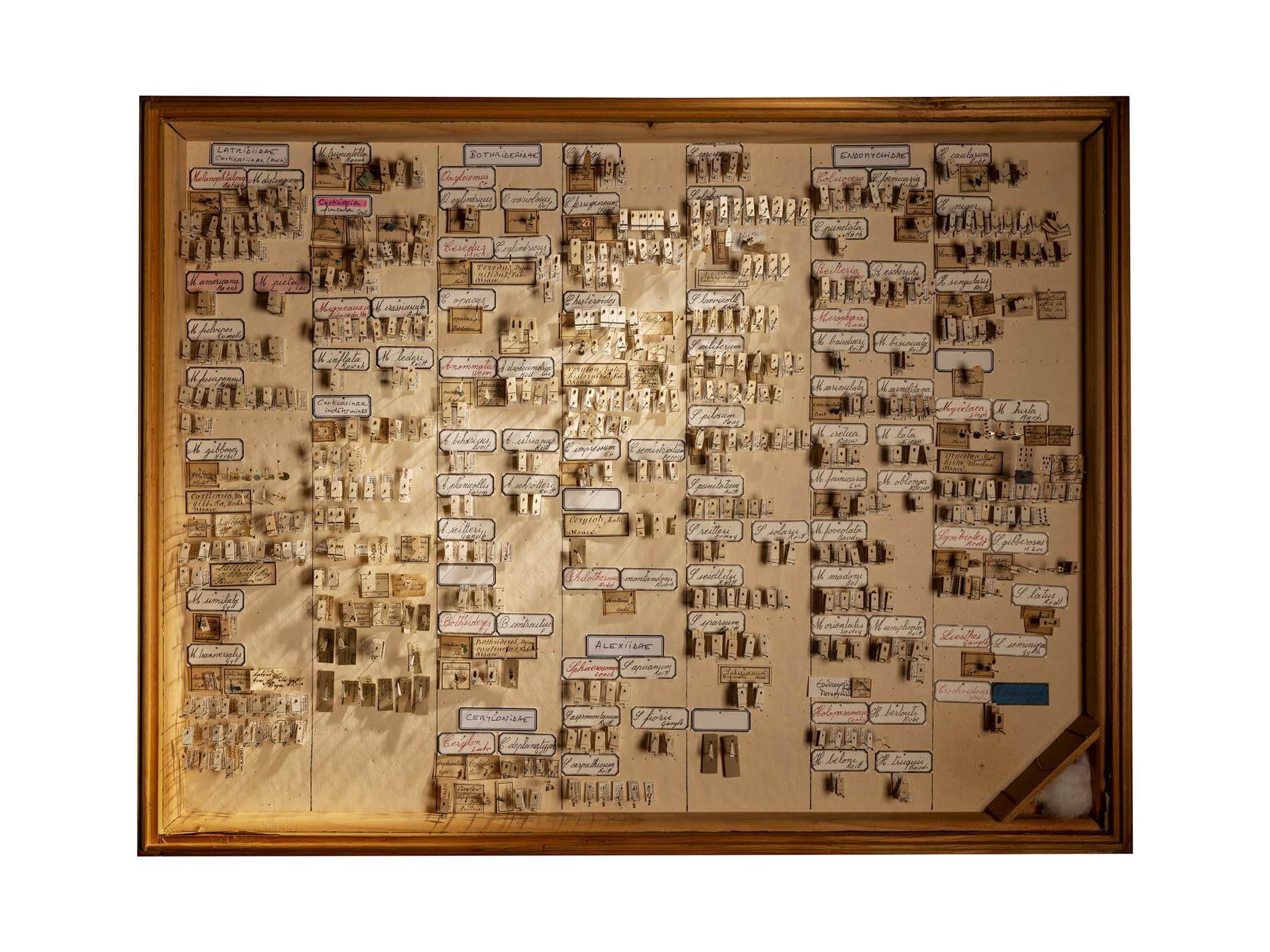

Et ils créent aussi des contiguïtés systématiques qui jamais n’eurent d’équivalents dans la nature, comme les étagères d’oiseaux et les boîtes d’insectes dont les agencements semblent hésiter entre désir d’évoquer l’expression du vivant et volonté de faire prévaloir un ordre logique, conceptuel, intellectuel exclusivement (fig. 13, 14).

Chacune de ces approches possède sa légitimité, sa pertinence, son intérêt.

Ordinairement, leurs différences ne nous sautent pas aux yeux, parce que, visitant les lieux, nous découvrons les collections progressivement, au rythme de nos pas et de notre curiosité, dans l’étirement du temps.

La série photographique, elle, les assemble et les juxtapose, et ce faisant elle nous les livre dans un laps écourté.

Mais elle fait davantage : elle joue avec la fascinante diversité des modes d’apparaître, elle montre qu’il est plusieurs façons d’advenir, de sortir de l’obscurité ou de l’indifférence, de se frayer une voie vers la lumière, d’être soudain visible et présent au monde et au regard.

Ces images sont à la fois documentaires et poétiques, elles obéissent autant à la rigueur scientifique qu’aux caprices de l’imagination, elles contribuent simultanément à la description précise des phénomènes, à la libération de nos désirs de fiction et parfois à l’audace de nos spéculations philosophiques.

Et ce n’est pas seulement parce que le photographe a accompagné les collectionneurs, les chercheurs et les conservateurs, a suggéré leurs procédés, leurs compétences zoologiques, leurs talents scénographiques.

C’est aussi parce que sa propre facture révèle à elle-même le don qu’a la photographie de figurer dans l’instant des façons variées de devenir, d’apparaître, d’être.

Un animal, étrangement familier, nous regarde (fig. 15).

Le reflet sur la vitre qui nous sépare de lui n’est ni un regrettable obstacle, ni une coquetterie esthétisante, il nous parle de l’énigmatique coïncidence de naturel et d’artefact que ce corps fictivement éveillé doit transporter pour venir jusqu’à nous – et pour échouer à y parvenir.

Dans l’autre sens, pour côtoyer vraiment ce corps dont la réalité est indissociablement spontanée et fabriquée, il nous faudrait traverser l’antinomique superposition dont il est fait ; mais cela ne nous est jamais vraiment possible.

D’autres corps sont là, fixés sur des surfaces sur lesquelles ils cohabitent avec des mots, graphies muettes qui les identifient, qu’ils portent attachées, nouées autour de leurs membres, épitaphes étrangères qui signifient d’un même trait leur mort, la vie qui fut la leur, le nom qu’on leur donnait, qu’eux-mêmes jamais ne connurent et qui pourtant les distinguait et continue de signaler leur irréductible différence (fig. 16).

C’est ainsi qu’aujourd’hui ils apparaissent, réminiscences de vols et de piaillements, de becquées et de migrations, mais aussi éléments de taxinomies savantes et sujets de phrases fantômes esquissées et interrompues, auxquelles la profusion du visible apporte des compléments de forme et de couleur.

À certains parfois est associé un objet, comme un doudou porté par un enfant en bas âge (fig. 17).

C’est comme s’ils nous signifiaient alors qu’on ne saurait les accueillir, eux, sans agréer aussi, avec leur adjuvant indispensable, le mystère jamais exhaustivement résolu de leur habitation du monde, parmi choses et traces.

Stéphane Spach connaît bien ce genre d’énigmes, faites de très étroites proximités creusées en leur centre par l’incongru ou par l’inexplicable : il en a fait l’un des traits de son écriture photographique, constamment à l’affût de l’invention, tendue vers les minuscules ouvertures par lesquelles soudain, au beau milieu des continuités physiques et des évidences ordinaires, quelque chose advient.

Figures parlantes

L’intérêt qu’il porte aux objets et spécimens conservés dans les abysses du Musée zoologique n’est certainement pas le fruit du hasard ou d’un caprice éphémère.

Sans doute y découvre-t-il des modalités particulières d’un phénomène inlassablement observé dans la nature et consigné dans de nombreuses séries, antérieures ou parallèles : l’émergence d’innombrables formes de langage qui déchirent l’ordinaire quiétude de surfaces et volumes qu’on pense muets et qui en réalité grouillent d’interjections, de cris, d’appels.

La photographie ainsi conçue fouille ce monde apparemment tacite et en exhume des échos vibrants.

Elle fait apparaître l’histoire naturelle comme une science des choses endormies.

Ses images ne sont pas des « natures mortes », elles dégagent dans les singularités qu’elles présentent des airs de douces vitalités : assoupies, rêveuses, imaginant des réveils, ne cessant d’agréger autour d’elles des éléments épars, complémentaires ou dissonants, redondants ou hétéroclites.

Ces figures ne sont pas mortes, elles n’ont pas fini de tisser des histoires, des récits, des intrigues.

Elles puisent pour cela dans les écarts qui assemblent et séparent à la fois mouvements et inerties, proximités et lointains, évidences et énigmes.

La photographie parvient à saisir ces entames narratives, ces jets de sens captés avant qu’ils ne s’organisent, ne se donnent des contenus manifestes, des déterminations explicites.

Elle ne fixe ni n’« immortalise », elle surprend l’envol, le commencement, le bougé des choses.

Son écriture est celle de la prémonition : cela va parler, et pourtant s’en abstient.

Elle fait comme si le mutisme des choses n’était pas leur inaptitude à parler, mais la préférence positive qu’elles manifestent de ne pas succomber à la tentation de dire pesamment ce qu’elles protègent dans la légèreté de leur silence.

La série « Zoologie » s’attaque à une sorte de tension : dans l’expression « histoire naturelle », la conjonction des deux termes semble à la fois évidente et incertaine, comme si un écart, un sillon polémique traversait leur association pourtant inaltérable.

Certes, nous savons qu’il n’est pas de processus historique qui n’évoque des scansions naturelles : naissances, croissances, dégénérescences, disparitions ; et nous savons aussi qu’il n’est pas de phénomène naturel qui n’induise des temps motivés, des séquences constructives et destructives : ponctuation des saisons, floraisons et flétrissements, morts et réapparitions.

Mais cela ne suffit pas toujours à instaurer entre nature et histoire un lien indémêlable.

Les photographies de Stéphane Spach, elles, y parviennent, et d’autant mieux qu’elles se gardent de suggérer des progressions, des évolutions, des orientations inéluctables.

Elles nous laissent deviner les vérités qui se terrent dans l’apparente profusion chaotique des collections, dans les mélanges et contiguïtés, les associations improbables, les rencontres insolites.

L’absence de téléologie traversant, structurant, hiérarchisant la société des animaux résidents n’abolit pas le témoignage que porte chacun d’eux d’une expérience du temps qui lui est propre.

Contrairement à ce que pourrait retenir une première perception hâtive, ces figures ne sont pas enfermées dans un présent immobile, dans la sérénité mortifère du perpétuel.

Elles nous parlent d’un temps autre, non linéaire, non façonné par des relations de cause à effet : un temps émancipé des contraintes de la nécessité.

Elles adviennent comme des concentrés de sommeils et de promesses messianiques, indissociablement mêlés.

L’idée d’une « histoire naturelle » est incompréhensible à qui ne reconnaît qu’aux êtres doués de langage la chance d’accéder à l’histoire.

Les choses naturelles n’y parviendraient pas, pas plus que les « barbares » dans l’Antiquité grecque ou les « in-fans » latins, puisqu’elles sont apparemment muettes.

Mais cette apparence est trompeuse, et c’est peut-être ce que révèlent les images de Stéphane Spach, qui semblent souvent motivées par une conviction proche de ce que Walter Benjamin, dans un texte à la fois énigmatique et lumineux, résumait ainsi : « l’existence du langage ne s’étend pas seulement à tous les domaines d’expression de l’esprit humain […] ; elle s’étend absolument à tout. Ni dans la nature animées ni dans la nature inanimée, il n’existe événement ni chose qui, d’une certaine façon, n’ait part au langage, car à l’un comme à l’autre il est essentiel de communiquer son contenu spirituel . » *

L’image photographique est silencieuse ; mais en l’occurrence elle s’ordonne à ce que Benjamin nommait « l’impossibilité où nous sommes de nous représenter en aucun domaine une totale absence de langage ».

C’est pourquoi elle donne la parole aux êtres naturels.

En se promenant dans la série « Zoologie » comme Stéphane Spach l’a fait dans le Musée, on se dit que les animaux qu’on y rencontre seraient tout à fait capables de parler, mais que, sagement, ils y renoncent.

On leur reconnaît alors le droit de ne pas actualiser cette aptitude qu’ils ont pourtant, de la reléguer dans des strates enfouies de leur être.

Ce sont eux qui choisissent de venir, d’advenir, de paraître ainsi, et leur émergence n’épuise pas toutes les possibilités d’expression qu’ils possèdent pourtant, intérieurement.

Leur présence visible évoque encore, au-delà ou en deçà d’elle, de silencieux et prometteurs déserts interrompant la prolixité du monde.

Stéphane Spach indique ainsi que les profondeurs spatiales et temporelles qui se creusent sous l’apparente planéité des images photographiques conduisent, pour reprendre les mots de Benjamin, à des « contenus spirituels » communiqués par les événements et les choses de la nature, animée ou inanimée.

Dans un ultime développement de la série « Zoologie », il en fait la démonstration, comme par défaut.

Le déménagement a eu lieu, les étagères sont vides, les salles abandonnées (fig. 18 à 22).

Le silence règne, et ce silence est manifestement très différent de celui qui auparavant s’imposait quand les êtres et les choses étaient là.

C’est qu’alors ces êtres et ces choses « avaient part au langage », ils étaient sur le point de prendre la parole ou ils signifiaient leur renoncement à parler, tandis que maintenant, avec eux, c’est aussi le langage qui est parti.

Au désert de la retenue, du choix assumable, s’est substitué un désert d’irrémédiable absence.

Quand elle atteint le degré d’expressivité où la porte Stéphane Spach, la photographie parvient à montrer cela aussi : des qualités différentes de silence, les abîmes qui s’ouvrent entre un mutisme définitif, absolu et, avant et après lui, toutes les nuances d’un mutisme relatif, en attente, empli de signes à venir, riche d’affects et de promesses – de langage.

*Walter Benjamin, « Sur le langage en général et sur le langage humain » (1916), traduction Maurice de Gandillac revue par Rainer Rochlitz, OEuvres, Gallimard, 2000, tome 1, p. 142-143. Ibid., p. 143. 2

Daniel Payot